經濟強市,都在建大學。

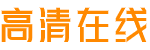

日前,“中國中醫科學院大學”公示,辦學地點為江蘇蘇州,標志著“最強地級市”迎來首所“國”字號大學。

不只是蘇州,深圳、青島、東莞、佛山、無錫等非省會經濟強市,無不在積極建大學。

深圳理工大學、深圳海洋大學先后成立;位于東莞的大灣區大學、寧波東方理工大學正式獲批;青島迎來全國首所以“康復”命名的康復大學……

拼命建大學,為的是什么?

01

“國”字號大學,有多重要?

“中國中醫科學院大學”,以“中國”為前綴,與已成立的中國科學院大學、中國社科院大學一道,成為“國”字號大學的領跑者。

前兩年,多城競逐“中國工程院大學”的傳聞不脛而走,雖然最后辟謠“暫無計劃”,但也凸顯“國”字號大學的吸引力。

在我國,以“中國”冠名的高校不在少數,但基本集中于北京,且多數都有較長歷史,屬于歷史遺留產物。

近年來新設立的高校,不僅很少以“中國”來冠名,甚至連“華東“、“華中”也微乎其微。

根據教育部規定,高校命名,原則上不得冠以“中華”“中國”“國家”“國際”等代表中國及世界的慣用字樣,也不得冠以“華北”“華東”“東北”“西南”等大區及大區變體字樣。

最新設立的幾所新型研究型大學,除“大灣區大學”相對特殊,寧波東方理工大學、福建福耀科技大學都以所在地命名。

其他新建高校,無論是錄取分高企的深圳理工大學,還是更名成功的合肥大學、河南醫藥大學等,均以地名為準。

蘇州能拿下為數不多的“國”字號大學,含金量不低。

02

拼命建大學,誰在領跑?

經濟強而教育弱,幾乎是所有新晉經濟強市的“通病”。

深圳、蘇州如此,佛山、東莞、無錫、泉州更是如此。

但財政上的“不差錢”,經濟上的競爭力,產業上的吸引力,讓經濟強市有了建大學的資本和底氣。

深圳無疑是領跑者。

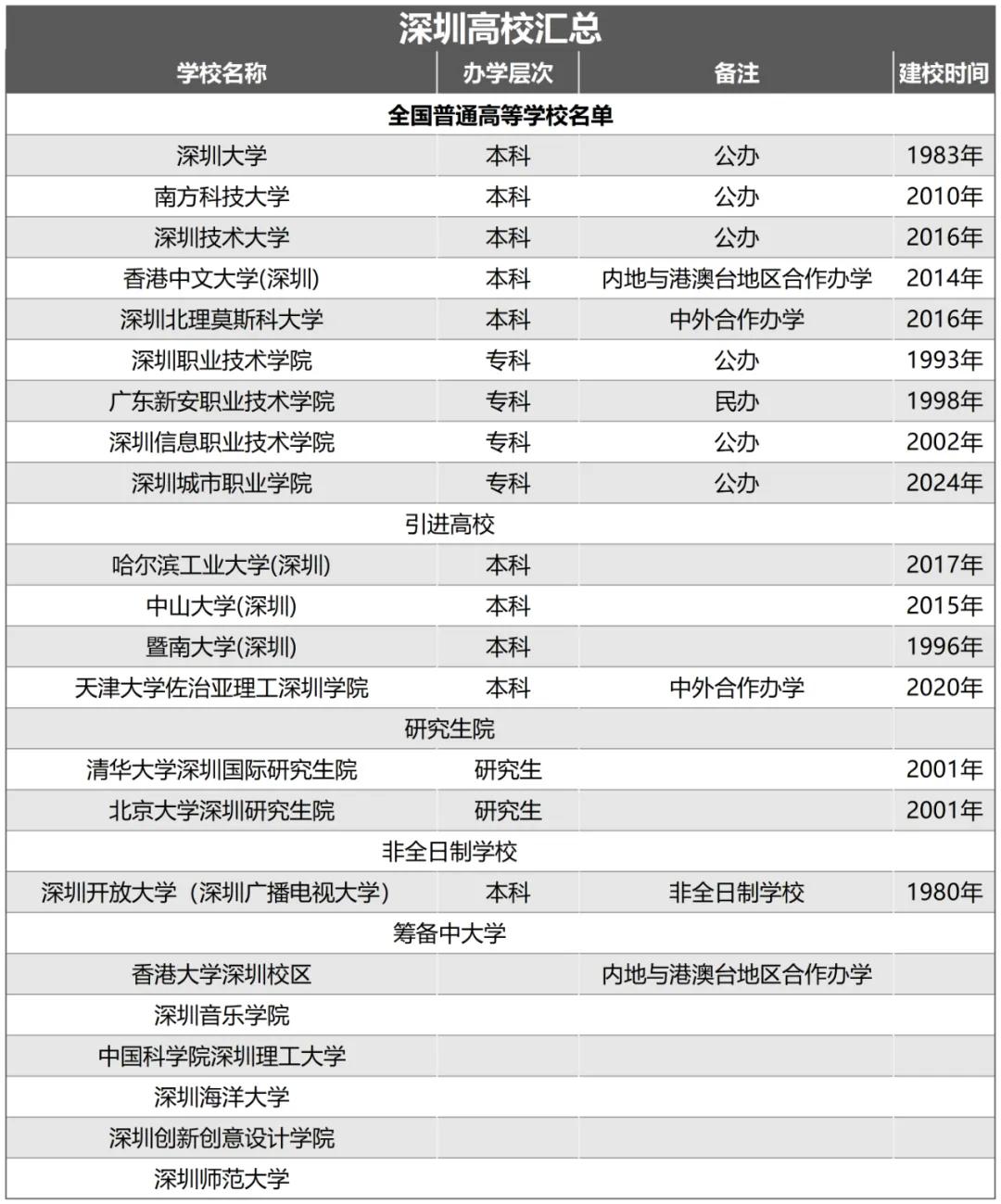

過去10多年來,深圳幾乎以每年1所的速度,上演高校逆襲的奇跡。

目前,深圳高校從8所增加到17所,南方科技大學、深圳大學躋身全球500強高校,哈工大(深圳)、中山大學(深圳)、香港中文大學(深圳)錄取分后來居上。